実験の目的

- 温度と湿度を計測することで、どのような『見える化』が可能かを考察する

- 開口の大きい建築物では、外気温がどの程度影響するのかを検証する

公共施設

第1期 市内幼稚園(10/17~10/31)

| 建築年 | 1995年(平成7年) |

|---|---|

| 構造 | 木造1階建 |

| 特徴 | 建物南側に広縁を設け、部屋の移動には広縁を使用する。 部屋の扉や窓は開放的で、夏場の室温調節は扇風機と扉や窓の開け閉めで行い、冬場は石油ヒーターで暖房を行う。 |

<分析・考察>

- 比較的過ごしやすい季節の実証実験となった。建物の機能上、縁側に隣接した大きな開口部を開放可能となっているが、測定結果から、日射が強く外気温の高い日は換気による温度変化が十分になされていることが伺われ、しかも、温度は16℃~25℃の間を示しており快適な空間が実現されていることがわかる。

- 建物は西側棟の居室は、東側棟に比較して、2~3℃、居室温度が高くなっていることがわかった。これは、西側棟東側棟両棟ともに各居室には、主に採光のために設けられていると思われる4連の高窓があるが、この高窓が西側棟においては南向きとなるため、高窓からの日射の取り込みが早い時刻から有効的に行われ、午前の時間帯に東側方向からの日射を多くうけているはずの東棟より、室温が温められていると思われる。

- あまり活用されていないと思われる”絵本の部屋”をのぞくと、職員室を含む、すべての居室の温度差は、3℃程度、湿度についても日中の平均は60%付近を推移しており、極端な乾燥状態もなく、施設全体の温湿度管理は、健康管理面からみても理想的かつ適切に行われているといえる。

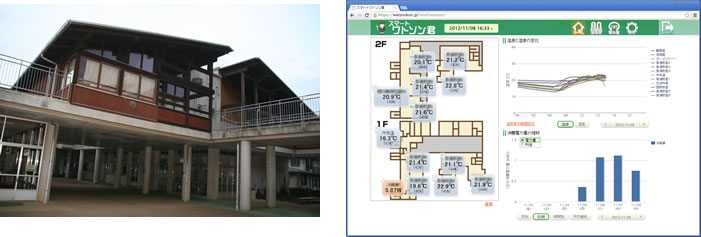

第2期 市内小学校(11/6~11/26)

| 建築年 | 1995年(平成7年) |

|---|---|

| 構造 | 木造混構造2階建 |

| 特徴 | オープンスペース型の教室で、廊下と教室の間に壁がない。 夏場の室温調節は扇風機と窓の開け閉めで行い、冬場は石油ヒーターで暖房を行う。 |

<分析・考察>

- 外気温が20℃まで上がらなくなり、少しずつ冬に近づいてきている時期の実証実験となった。外気温は低くなってきているが、教室は南側に広い開口部が設置されており、日射を取り込むことで、日中の室温は16℃を下回ることがほとんどなく、勉強するのに良い環境が維持されていたと考えられる。

- 教室に比べ、職員室と保健室は外気温の影響をあまり受けずに、教室よりも高い室温を維持している。これは、職員室と保健室がRC構造であるため、日中コンクリート部に蓄熱されて冷えにくくなっているためと考えられる。また、それにより、職員室や保健室の2階部分に位置するオープンスペース、普通教室2、普通教室3は他の教室と比べて1.5℃程度温度が高い状態を維持できている。

- 児童が登校している平日の日中については、教室は寒くない状態で、乾燥についても問題ない程度であり、施設は良好な状態に保たれていたといえる。今後はさらに外気温が下がってくることが予想されるが、12月からは暖房を使用し、適切に管理する予定とのこと。

第3期 市内中学校(12/7~12/10)

| 建築年 | 2003年(平成15年) |

|---|---|

| 構造 | 木造混構造2階建 |

| 特徴 | 職員室・保健室の廊下側にはスチール扉、コンピュータ室・図書室の廊下側にはアルミニウム扉を使用している。 |

<分析・考察>

- 最低気温が0℃まで下がる時期の、土日を利用した実験を行った。部活動などで先生が土日も出勤するため、日中、職員室は暖房を使用し暖かい状態になってる。ただし、暖房により湿度が低くなっているため、乾燥対策を行うことで、より快適な状態になると考えられる。

- 保健室・コンピュータ室・図書室はいずれも1階にあり使用されていなかったが、他の2室と比べて保健室は5℃程度高い状態を保っていた。これは、木造のコンピュータ室・図書室と比べ、RC造の保健室では日中コンクリート部に蓄熱されている分、部屋が冷えにくくなっていたためと考えられる。

<その他>

- 受信機を設置した職員室と保健室は廊下を挟んで位置しており、扉はいずれの部屋もスチール製(ガラス部分あり)であることから計測が難しいと考えていたが、職員室と保健室にそれぞれ見ルワットを設置することでデータを受信することが可能となった。

一般住宅

| 11月 | 5件実施 |

|---|---|

| 12月 | 5件実施 |

| 1月 | 4件実施 |

| 2月 | 3件実施 |

| 3月 | 1件実施 |